„Ich lebte weiter, obwohl das Leben pausierte“ (S. 190).

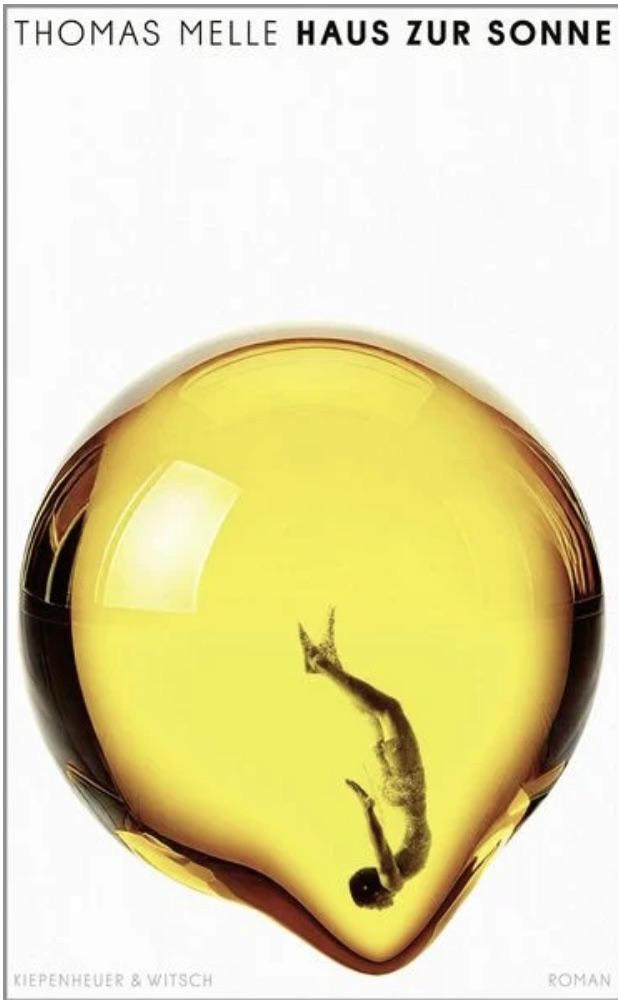

Thomas Melle entfaltet in seinem neuen autofiktionalen Werk eine radikale Prosa der Krankheit. Im Zentrum steht ein Ich-Erzähler, der nach zwei Jahren manischer Raserei in eine lähmende Depression stürzt und sich schließlich in das „Haus zur Sonne“ begibt, eine Einrichtung, die Heilung simuliert und einen finalen Ausweg bietet.

So betritt der Erzähler einen brutalistischen Quader, der weniger an ein Sanatorium als an ein Labor erinnert. Dort werden Wünsche technisch produziert, Glück inszeniert, Erlebnisse nach Bedarf generiert. Nähe, Rausch, Vergebung, sogar der Tod selbst ist machbar. Alles, auch ein anderes Leben lässt sich erproben, doch alles bleibt Illusion.

Die Depression widersteht zunächst, denn da er nur noch den Wunsch zu sterben hat, kann er im künstlichen Möglichkeitsraum des Hauses keinen Neubeginn finden.

Das autofiktionale Ich tastet sich durch Begegnungen, die von fragiler Menschlichkeit zeugen.

Ella, die als letzte reale Verbindung erscheint; Vera, deren eigene Todessehnsucht seine spiegelt; Laurenz, der zur ätherischen Schönheit optimiert wird. Zwischen Umarmungen, Kriegsfantasien und künstlichen Konzerten schimmert ein Rest von Nähe. Doch dieser bleibt brüchig, geborgt, ungesichert.

„Ich bin hier nicht, um anzufangen. Ich bin hier, um aufzuhören“. Dieser Satz bündelt das Scheitern am eigenen Leben und an der Gesellschaft und seinen Institution.

So entsteht ein Text, der den Leser nicht tröstet, sondern beunruhigt. Autofiktion wird hier zum radikalen Medium. Dieser Roman ist ein ebenso kluges wie hochintellektuelles Werk, das die Möglichkeiten der Autofiktion auf beeindruckende Weise ausschöpft. Indem er den Leser in das „Haus zur Sonne“ führt, eine utopisch anmutende Einrichtung der Glückssimulation, legt er den Finger auf eine gesellschaftliche Wunde.

Das institutionelle Versagen im Umgang mit jenen Mitgliedern der Gesellschaft, die durch psychische Krankheit oder Behinderung nicht integrierbar erscheinen.

Der Text macht deutlich, dass die Antwort auf dieses Dilemma seit jeher eine fatale ist, nämlich Verwalten, Optimieren, Aussondern. Hinter der Fassade der Fürsorge zeigt sich eine alte, unerbittliche Logik.

Wer nicht leistungsfähig ist, wird in Systeme eingespeist. Die nicht heilen, sondern entlasten sollen, für den Staat, nicht für den Einzelnen.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…