„Ganz Gromzell ist eine geschlossene Gerontopsychiatrie …“ (S. 24)

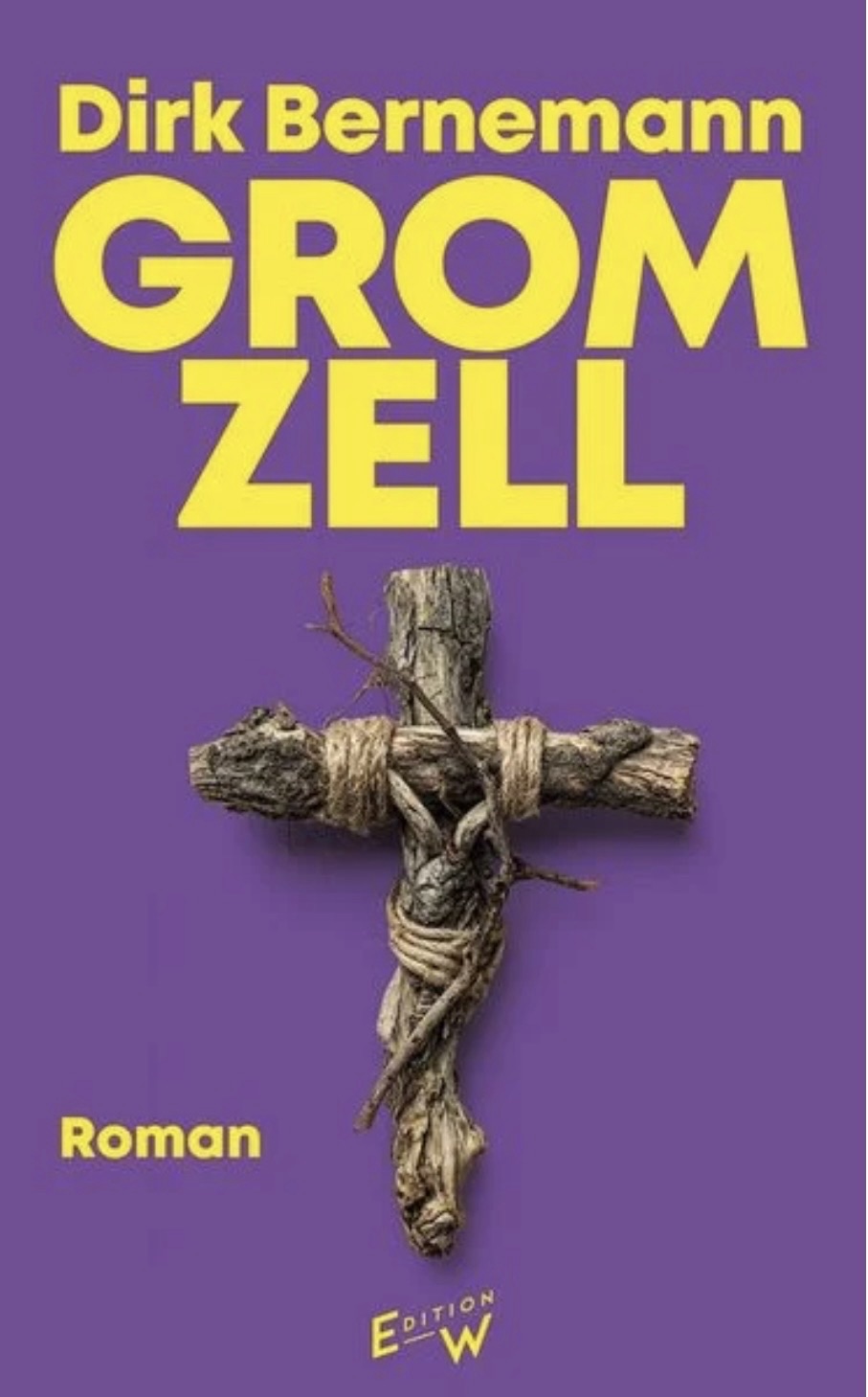

Dirk Bernemanns Gromzell beginnt wie ein Prospekt aus dem Tourismusbüro.

Ein Dorf mit etwas über 1000 Seelen, eingebettet zwischen dichtem Wald und einem Hausberg, der über allem thront und Sicherheit verspricht.

Reine Bergluft, reine Herzen, reine Traditionen. Man ist gottesfürchtig in Gromzell und wo der Glaube Lücken zeigt, füllt der Aberglaube sie gewissenhaft auf.

Hier wird nicht gezweifelt, hier wird weitergemacht. Aufgeben gilt als Verrat an Gott.

Marie, 108 Jahre alt, ist das lebende Monument dieses Pflichtethos. Sie hat durchgehalten, weil man hier durchhält. Das Weiteratmen ist in Gromzell moralische Disziplin.

Dann aber erscheint ein großer schwarzer Vogel mit fast menschlichen Augen und Marie wechselt das Irdische mit dem Ewigen. Spätestens hier ahnt man, dass die Postkarte brennt.

Ab hier schlägt Bernemann zu und zieht und zieht alle Register.

Der Tod wird nicht als metaphysischer Übergang, sondern als handfestes Ereignis inszeniert.

Und wo er hinlangt, dort wird nichts ästhetisch verschleiert. Bernemann serviert hier Details mit der Akribie eines forensischen Protokolls.

Pietät? Die bezieht sich nur auf einen, den Bestatter. Er wird von den Dorfbewohnern wechselweise Pietät-Schade, Todeshuber oder „hiesiger Müllbeauftragter der fachgerechten Entsorgung Toter“ genannt, er weiß: „… ein todesnahes Berufsumfeld mindert die Attraktivität…“ (S. 48).

Anfassen lässt sich hier niemand gern von ihm – zumindest nicht zu Lebzeiten.

Fremde sind willkommen, solange sie das Dorf nach kurzer Zeit wieder verlassen. Bleiben sie, kippt die Nettigkeit in etwas anderes.

Der Schweinebauer Schneider bringt es auf die gromzellsche Formel: „kleiner Kopf, gehört schnell abgemacht“.

Der böse Zwilling der Freundlichkeit steht in Gromzell stets griffbereit im Flur, gleich neben dem Herrgottswinkel.

Als der Tod seine Auswahl trifft, regt sich nicht Demut, sondern Zorn in der Dorfgemeinschaft.

Das Böse geht um und wenn Gott nicht hilft, hilft man sich eben selbst. Und wie immer, wenn Wut und Aberglaube aneinanderstoßen, braucht es ein Opfer.

Bernemann legt die Mechanik dieser Eskalation frei wie ein Pathologe eine Brusthöhle ohne moralischen Gestus.

Er entlarvt eine von innen radikalisierte, verknöcherte Gemeinschaft, deren Traditionsbewusstsein längst in Paranoia umgeschlagen ist.

Mit schwarzem Humor, spitzer Feder und einer Metaphorik, die kein Schmuckwert ist , sondern richtig reinhaut, reißt er den Bürgern die Masken vom Gesicht.

Was als Dorfidyll beginnt, entwickelt sich zur fatalistischen Schussfahrt in die Unumgänglichkeit.

Bernemanns Ton bleibt kühl, fast protokollarisch, während unter der Oberfläche das Ressentiment gärt.

Gromzell ist kein Heimatroman, sondern eine Heimatsanierung mit Presslufthammer. Ein Buch für Leserinnen und Leser mit intermittierender Vorliebe für Misanthropen, für Liebhaber ausufernden, um sich prügelnden Sprachwitzes und für alle, die sich gern auf ungewöhnliche, philosophisch grundierte Weise zwischen Leben und Tod bewegen.

Bravo. Hier wird nicht getröstet. Hier wird seziert.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…