мама сказала, надень шапку

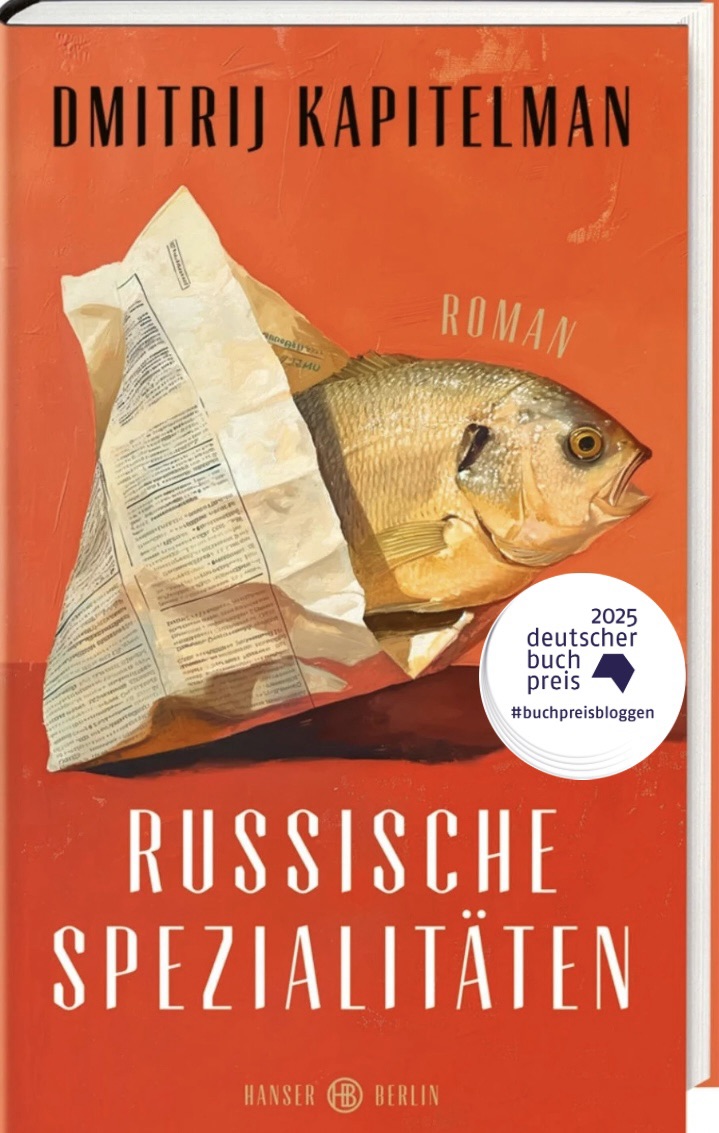

In Sachsen bei Leipzig eröffnet eine osteuropäische Familie ein kleines Geschäft für russische Spezialitäten. Was wie ein pittoreskes Integrationsmärchen klingen könnte, entpuppt sich in Dmitrij Kapitelman autofiktionalem Roman als hochkomplexe Versuchsanordnung.

Lässt Heimat sich im Glasregal konservieren?

Sie verlassen ihre Heimat als Familie. Doch hier steht bereits fest, es ist kein Neubeginn, sondern eine Zäsur.

Die Mutter, aufgewachsen in Moldawien, mit kurzem Abstecher nach Russland, bringt den Sohn Dimi und den gescheiterten Oligarchen-Gatten nach Deutschland. Der Vater verbrennt sein letztes Kapital in Telekom-Aktien und steckt die verbliebenen 2000 Mark in die Idee seiner Frau. Ein Magasin, ein russischer Laden, halb Geschäft, halb Sehnsuchtsarchiv wird eröffnet.

Alles darin schmeckt nach Heimat. Bier, Kwas, Eis, Bonbons. Die slawische Seele darf atmen, während draußen die sächsische Provinz die Stirn die blauen Flaggen wehen lässt.

Doch letztendlich reißen Corona und der Krieg diese kleine Oase mit sich.

Kapitelman schreibt gegen die Illusion an, dass Heimat ein Ort sei, der sich wiederfinden lässt.

Heimat ist hier eine Metapher mit Haltbarkeitsdatum.

„Womöglich bietet Russisch mehr abwägende und gefühlvolle Worte, um Gnadenlosigkeit auszudrücken, als jede andere Sprache der Welt.“ (S. 61)

In solchen Sätzen verdichtet sich eine die Tragik des Buches. Die Muttersprache der Zärtlichkeit wird zur Sprache des Krieges.

Das Fernsehen, einst Lagerfeuer der postsowjetischen Diaspora, kippt in den Propagandakanal.

Nur eine Buchstabenratenshow hält die Familie noch zusammen, bis auch diese Sendung durch einen Uniformträger infiziert wird.

Plötzlich gibt es kein neutrales Russland mehr, nur noch Sprachschlachten, die selbst die Wohnzimmer entzweit.

Ironisch ist, dass gerade die Mutter, die gläubige Zuschauerin russischer Propaganda, die ihrem Sohn einst die Liebe zur Ukraine vermittelt hat. Ihre Spaziergänge durch Kiew mit dem Sohn, ihre kulinarischen und kulturellen Einführungen stiften Nähe und sähen in ihm den Keim des eigenen Widerstands.

Wobei, kleines Manko am Rande, die Mutter manchmal als eine zu maßgeschneiderte Übermittlerin der russischen Propaganda inszeniert wurde.

Dafür findet Kapitelman in seinem Buch Bilder von brutaler Präzision.

Eine Szene: „Einige der Vergessenen starren einer Mutter mit Kopftuch und ihren drei Kindern mißgünstig hinterher.“ Ein Bild, das doppelt funktioniert. Es prangert an und erklärt zugleich.

Xenophobie und Erinnerungslücken erscheinen in einem Blick.

Die Sprache dieses Romans rattert wie ein Maschinengewehr: ironisch, humorige Wortsalven werden treffsicher ins Ziel gelenkt.

Bsp. Kollektivbetonierte Wohnkomplexe, zwangsberusste Leute, das Unkraut, das sich herrschsüchtig aus dem Zement erhebt

Kapitelman dekliniert eine Poetik der Zersetzung, die zugleich komisch und schmerzhaft ist. Wenn dazu noch der sächsische oder vietnamesische Akzent ins Ohr tropft, gewinnt das Buch eine kraftvolle Authentizität.

Feuilletonistisch betrachtet ist Russische Spezialitäten ein doppelter Kommentar: zur Macht der Sprache und zur Rolle der Kultur im Exil. Essen, Fernsehen, Reden – es sind die Medien, in denen Heimat zirkuliert, bevor sie zerbricht. Dieser Roman ist kein reines Migrationsdrama, sondern eine literarische Studie darüber, wie Propaganda Familien spaltet, wie Nostalgie vergiftet, wie Integration an ihrer eigenen Fragilität scheitert.

Und doch bleibt das Buch selbst ein Gegenmittel. Es verwandelt Schmerz in Literatur und Groll in Witz. Eine Spezialität, die keine Regale braucht.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…