„Die Dünnsten sind die Schönsten.“ S.33

Der Wiener Opernball ist ja aus sicherer Distanz betrachtet ein Hochamt des gepflegten Eskapismus. Blütenweiß gewandete Debütantinnen drehen sich synchron zu Walzerklängen, als hätte Johann Strauß persönlich die Choreografie geplant. Vor dem Bildschirm wird man weich und möchte fast selbst in Tüll baden.

Weniger weich wird einem traditionell bei jenem Fixstern der Bussi-Bussi-Galaxie, der zuverlässig zwischen Champagnerglas und Kamerablitz oszillierte.

Mörtel Lugner. Schnuddelig, schmieriges Dauergrinsen, ein Frauenbild aus der Mottenkiste und an seiner Seite Jahr für Jahr eine „Top-VIP-Dame“. 2024 war dies Priscilla Presley und somit haben wir die Erzählung zeitlich eingeordnet.

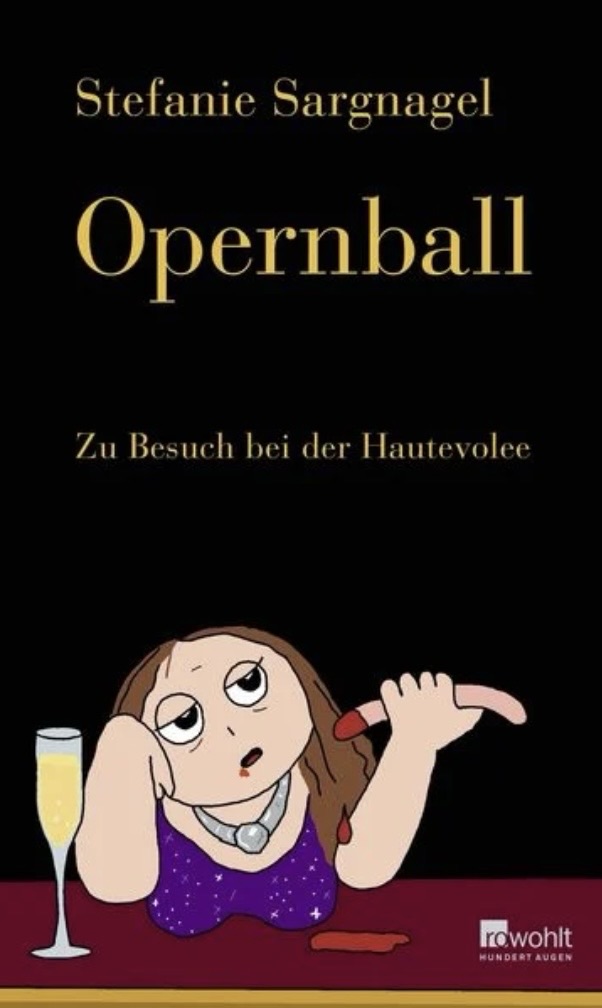

Genau diesen Opernball besucht Steffi, das Alterego von Stefanie Sargnagel.

Wer nun glaubt, sie würde sich poetisch im Dreivierteltakt wiegen, der irrt massiv. Auf 80 Seiten jagt sie die Lesenden durch Gebäude und Event wie eine literarische Abrissbirne.

Der Eintritt wird eher biologisch als heroisch beschrieben. Wie eine Made lässt sie sich mit der Menschenmasse in den Bauch des alten Hauses ziehen.

Von da an entfaltet sich eine rotzige, bitterböse Anarcho-Groteske in dem sie zu einen bildhaften Rundumschlag ausholt.

Das gastronomische Angebot ist ein ökonomisches Lehrstück über die Preisgestaltung in oligarchischen Paralleluniversen und das Lächeln für die Kameras steht stets im Dienste der Selbstinszenierung.

Alles ist Pose, alles ist Performance, und Steffi widert das an.

Unweigerlich stellt sich die Frage: Warum geht sie hin? Feldforschung? Soziologische Expedition in die Biotope der Reichen und anorexen Schönheiten? Oder ist es ein Akt subtilen Selbsthasses?

Vielleicht alles zugleich.

Das Lachen bleibt einem beim Lesen zunächst im Hals stecken. Es braucht stellenweise fast einen festen Heimlich-Griff, um es zu befreien.

Zu überdreht, zu grell und schonungslos entlarvt Sargnagel entlarvt, diese Performance kalkulierter Exklusivität, die zu später Stunde völlig eskaliert.

Sargnagel überzeichnet, zerlegt und liefert Bilder, die im Kopf-Kino in HD laufen. Wiener Schmäh trifft auf Klassenanalyse und Champagner auf Zynismus.

Das schmale Büchlein liest sich wie ein fiebriger Bericht aus dem Inneren einer Gesellschaft, die sich im Spiegel ihrer eigenen Kameras bewundert. Neu ist der Plot nicht: Der Opernball als literarische Bühne der Eitelkeiten wurde schon oft demontiert. Doch Sargnagel würzt ihn mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Wut, Witz und präziser Beobachtung.

Und dennoch: Wer, die selbstironische, liebenswerte Steffi aus „IOWA“ ins Herz geschlossen hat, wird sie hier womöglich vermissen. Der anarchische Furor dominiert und zeigt wieder einmal, Erwartungshaltungen sind wie Ballkleider: Man schneidert sie sich zurecht und wundert sich, wenn sie am Ende nicht ganz passen.

Fazit: „Opernball“ ist kein Walzer, sondern ein Tritt gegen das Schienbein der Hochglanzgesellschaft.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…