„Nichts macht den Tod erträglicher als neues Leben. Seite 44

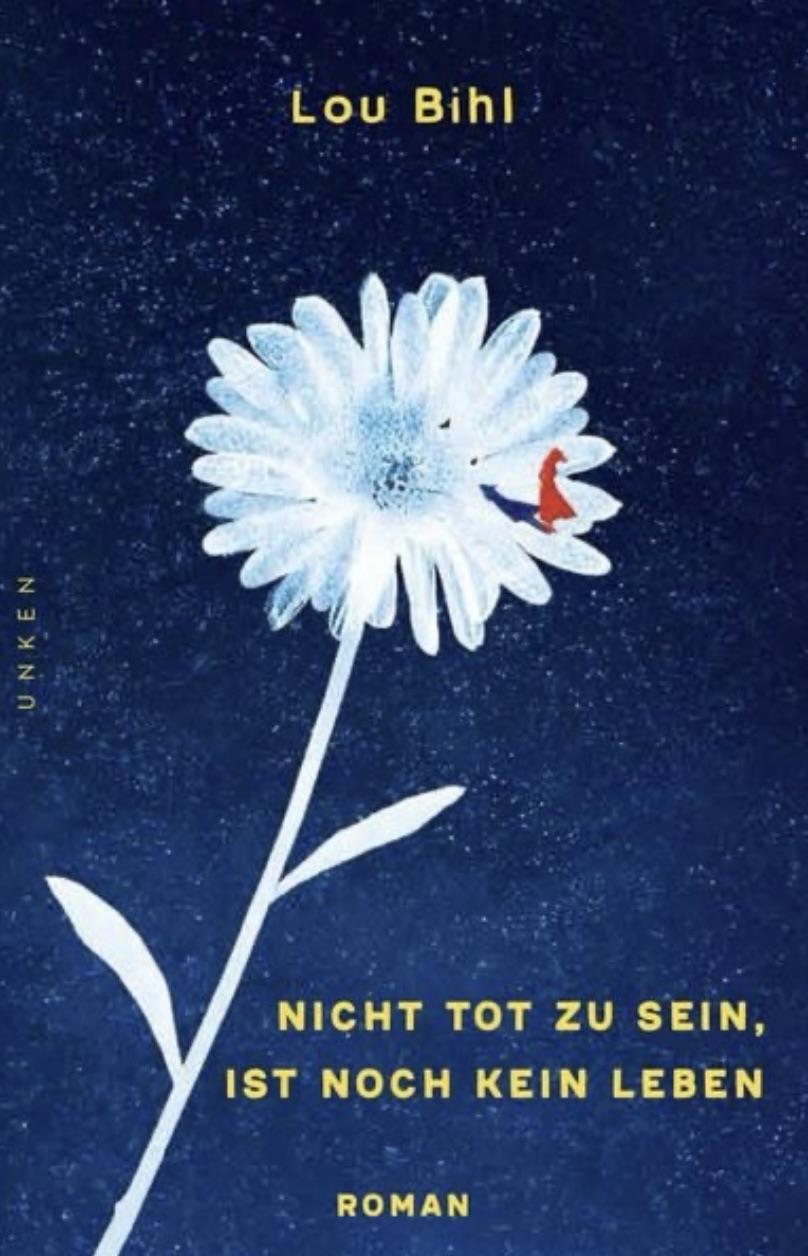

Lou Bihls Roman Nicht tot zu sein, ist noch kein Leben ist ein kluges Doppelporträt zweier Frauen, deren lebenslange Freundschaft ebenso nah wie unbequem ist. Die Ärztin Helena und die Journalistin Marlene – oder wie sie sich liebevoll nennen, das doppelte Lenchen – begegnen sich als junge Studentinnen. Was als eine jener universitären Schicksalsbekanntschaften beginnt, entfaltet sich zu einer zutiefst berührenden Lebensbeziehung. Eine Freundschaft, die nicht nur durch Höhen und Tiefen führt, sondern diese auch sorgfältig seziert.

Der Roman folgt einer klaren Chronologie, erzählt aus Helenas Sicht, gegliedert durch Jahresangaben und einem ausgedehnten E-Mailwechsel.

Helena erzählt in nüchternem Schwarz, während die E-Mails in energetischem Blau gehalten sind.

Was auf den ersten Blick als schlichtes Gestaltungselement erscheint, entwickelt im Verlauf eine beachtliche poetische Kraft: Die reflektierte Ärztin, die analysiert, abwägt, erklärt – und die impulsive, lebenspralle Journalistin, deren Mails vor Sprachwitz „Einen Mann im Bett, aber keinen Kerl im Bad. Seite 50, Anglizismen und emotionalem Überschwang strotzen.

Marlene ist der Sturm, Helena der Damm. Doch was geschieht, wenn der Sturm nicht mehr tanzt, sondern wütet? Als Marlene an Krebs erkrankt, verändert sich nicht nur die Tonlage ihrer Mails, sondern auch das Machtgefüge dieser Freundschaft. Die Ärztin wird zur Begleiterin, zur Zeugin, zur moralisch Überforderten. Und die Lebenskünstlerin Marlene ringt – eindringlich, erschöpfend und erschütternd – mit der Frage, wie viel Würde man dem Tod noch abtrotzen kann. Oder: wie viel Leben im Sterben liegt.

Besonders eindrücklich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema assistierter Suizid, der in den Dialogen beider Figuren eine ethische Tiefenschärfe gewinnt, die über das rein Private hinausgeht. Seite 105 bringt die Frage auf den Punkt: „Gibt es einen größeren Freundschaftsdienst, als einem Menschen, den man mag, einen selbstbestimmten Abgang zu schenken und ihm die Würdelosigkeit eines hoffnungslosen Dahinsiechens zu ersparen?” Man fröstelt bei dieser Offenheit, weil sie eine gesellschaftliche Realität berührt, die allzu oft hinter Paragraphen und Tabus verschwindet.

Bihl – selbst Ärztin a.D. – führt souverän durch die juristischen Untiefen um §217 StGB und entfaltet dabei eine luzide Argumentation, die Leser:innen nicht belehrt, sondern mitnimmt. Ihre Figuren debattieren nicht aus der Theorie, sondern aus bitterer Praxis – und genau darin liegt die Kraft des Romans. Etwa wenn Helena von der Widerspruchslösung in der Organspende spricht – nicht als Betroffene, sondern als Beobachterin eines Systems, das Freiheit predigt und Kontrolle ausübt. Die medizinischen Diskurse wirken nie aufgesetzt, weil sie dramaturgisch elegant eingebettet sind: etwa in Form eines protokollierten Streitgesprächs unter Ärzten, das zeigt, wie heterogen selbst Fachleute argumentieren.

Allerdings verlangt das Buch seinen Leser:innen einiges ab. Der Dialogstil ist hochintellektuell, der Fremdwortgebrauch bisweilen enervierend. Was auf der einen Seite Authentizität zwischen zwei gebildeten Frauen vermittelt, wirkt auf der anderen Seite stellenweise elitär. Als säße man in einer Privatsprechstunde zwischen Literaturseminar und Ethikkommission.

Auch die soziale Dimension von Krankheit bleibt eher blass. Marlenes medizinische Versorgung und ihre Option auf einen stilvollen Abschied – das berühmte Glas Champagner in der Sterbestunde – gehören einer privilegierten Welt an, in der Krankheit nicht von Armut begleitet wird. Eine Realität, die vielen Patient:innen verschlossen bleibt. Aber vielleicht ist gerade das die literarische Lizenz: eine mögliche Welt zu zeigen, ohne dabei zu behaupten, sie sei allgemeingültig.

Trotz – oder gerade wegen – dieser Spannungen gelingt Bihl ein berührendes, aufrichtiges Werk. Nicht tot zu sein, ist noch kein Leben ist ein kluges, empathisches Buch über Lebenskunst im Angesicht des Verfalls. Über das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt – außer einer E-Mail in Blau.

Die erschütterndste Zeile fällt beiläufig und bleibt doch haften: „Der Krebs ließ ihren Körper verfallen und ihre Seele wachsen.“ (S. 217) Ein Satz wie ein Abgesang – traurig, trostlos, wahr. Und genau deshalb so kostbar.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…