„… ach, du bist doch die Tochter von…“ S.77

Eine Familiengeschichte, in Spiritus gelegt Sie beginnt hier mit der Generation der Großeltern und entfaltet ein Panorama, das zugleich vom Arbeiterleben im Ruhrgebiet erzählt und von der zerstörerischen Kontinuität der Alkoholsucht.

Schon der Großvater ist ein „eifriger Thekengänger“, der sein hart erarbeitetes Geld die Kehle hinuntergleiten lässt, bis er eines Abends nicht mehr heimfindet. Der erneute Versuch der Großmutter, ein stabiles Leben an der Seite eines anderen Mannes aufzubauen, scheitert ebenfalls. Diesmal an einem Partner, der mutmaßlich ein Trauma mit Druck quartalsweise herunterspült. Hier erscheint Alkohol als eine Art Selbstmedikation, die jedoch nicht nur den Trinkenden, sondern auch die Frau in Mitleidenschaft zieht. Er schlägt sie und sie sucht Schutz in einer Zweitwohnung, bis der Spuck vorbei ist.

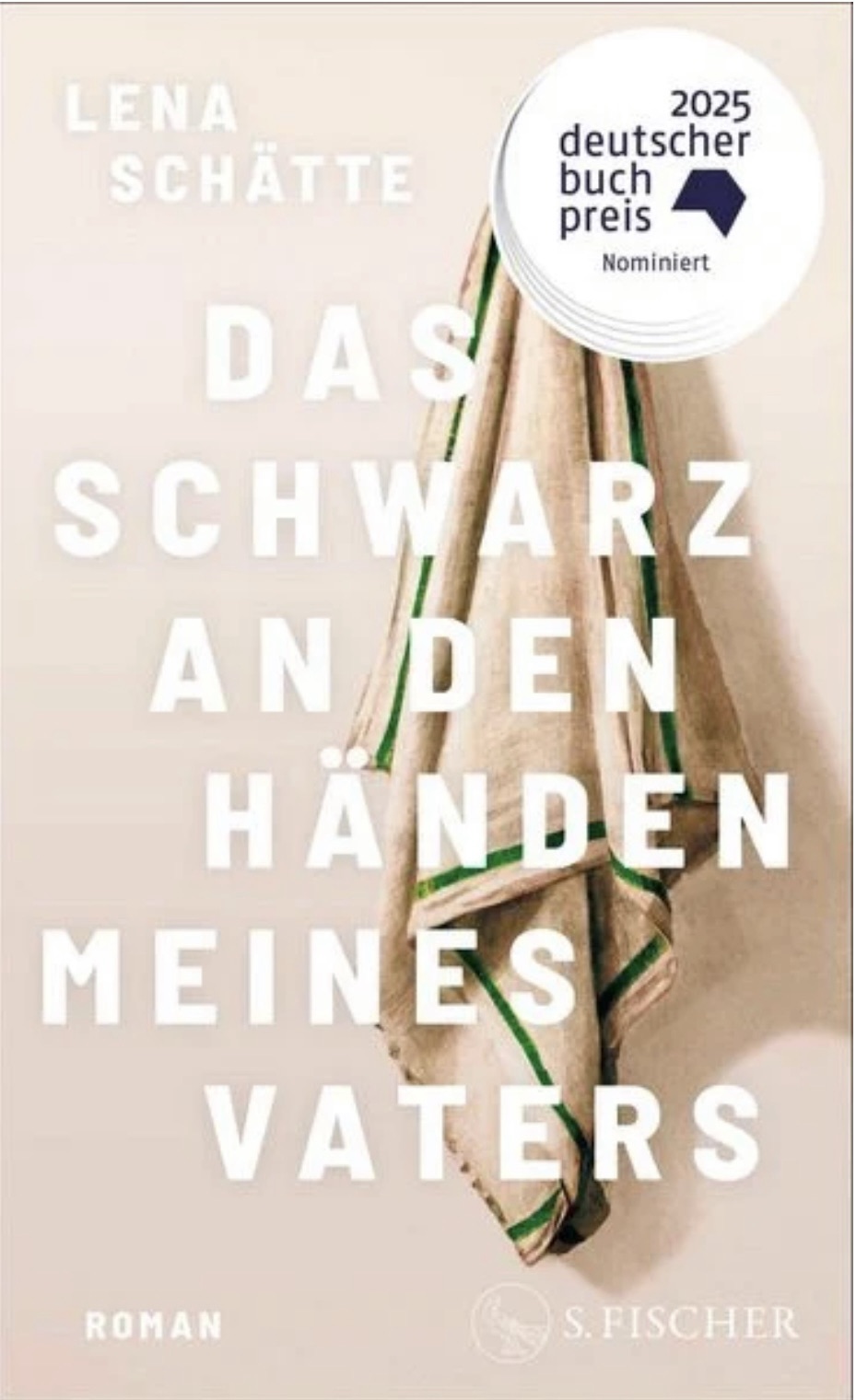

Der Sohn will alles anders machen. „Das Leben is’ Maloche“ (S. 16), lautet sein Credo. Er arbeitet hart im Werk, seine Hände sind schwarz vom Maschinenöl. Früh gegründet, scheint die Familie zunächst den gutbürgerlichen Traum zu verkörpern: Haus, Kinder, fröhliche Feste mit Freunden. Doch was als „gesellschaftsfähiges“ Trinken beginnt , dann im täglichen Feierabendbier mündet, entwickelt sich zum dauerhaften Saufen in der Kneipe.

Der langsame aber konsequenten Absturz ist nur logische Folge des ständigen Trinkens.

Der Vater vernachlässigt Frau und Kinder. Diese gibt ihr Tochter schon früh auf den Weg, Schnaps bedeutet Ärger, Männer, die Schnaps trinken, bringen Polizei und Gewalt ins Haus.

Die Spirale ausgelöst durch den Suff, führt zu aus Kontroll- und Jobverlust, der materielle Niedergang ist absehbar. Begleitet wird dieser soziale Abstieg durch Scham und Ausgrenzung. Ein Stigma, das sich auch auf die Kinder überträgt: „… ach, du bist doch die Tochter von …“ (S. 77).

Die Tochter Motte, aus deren Perspektive der Text erzählt ist, erinnert sich ohne Sentimentalität. In schnörkelloser Sprache berichtet sie vom Leben mit ihrem alkoholkranken Vater. Manchmal schleicht sich ein trotziger oder bitterer Unterton ein. Doch immer wieder tauchen zärtliche Momente auf, Erinnerungen an den Vater, wie er auch liebevoll sein konnte. Leider verschwindet dieser Vater Stück für Stück hinter dem Bild des Besoffenen.

„Von Anfang an möchte ich besoffen sein.“ (S. 42)

Mit diesem Satz legt die Erzählerin die verheerende Konsequenz offen: Der Versuch, Nähe zum Vater zu halten, verwandelt sich in Imitation seiner zerstörerischen Praxis. Sie covert sein Verhalten, trinkt mit ihm, lügt, vertuscht, kratzt Erbrochenes aus Fugen, schläft im Flur, rutscht ab in die Sucht.

Strukturell überzeugt der Text durch seine behutsame Anlage. Kurze durchnummerierte Kapitel mit wechselnden Zeitebenen schaffen eine innere Verflechtung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. So entsteht eine dichte Chronik der Verheerungen, die Alkoholismus in einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet anrichtet. Dass Schätte als psychiatrische Krankenschwester mit suchtkranken Menschen arbeitet, merkt man jeder Zeile an. Ihre Beobachtungsgabe ist präzise, die Sprache ungeschönt, aber nie sensationsheischend.

Die Autorin Lena Schätte ist keine Debütantin, aber doch eine neue, vielversprechende Stimme im Literaturbetrieb. Die Jury des Deutschen Buchpreis hat sich hier erneut als Talentscout bewiesen. Schätte ist tatsächlich eine Entdeckung.

Fazit: Große Leseempfehlung – ein schonungsloser, kluger und zugleich literarisch verdichteter Text, der zeigt, wie tief die Verheerung des Alkohols in Familiengeschichten eingeschrieben sein kann.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…