„Arbeiterfamilien, heißt es, haben keine Geschichte, keine Tradition, keine mündlich überlieferten Legenden. Seite 10

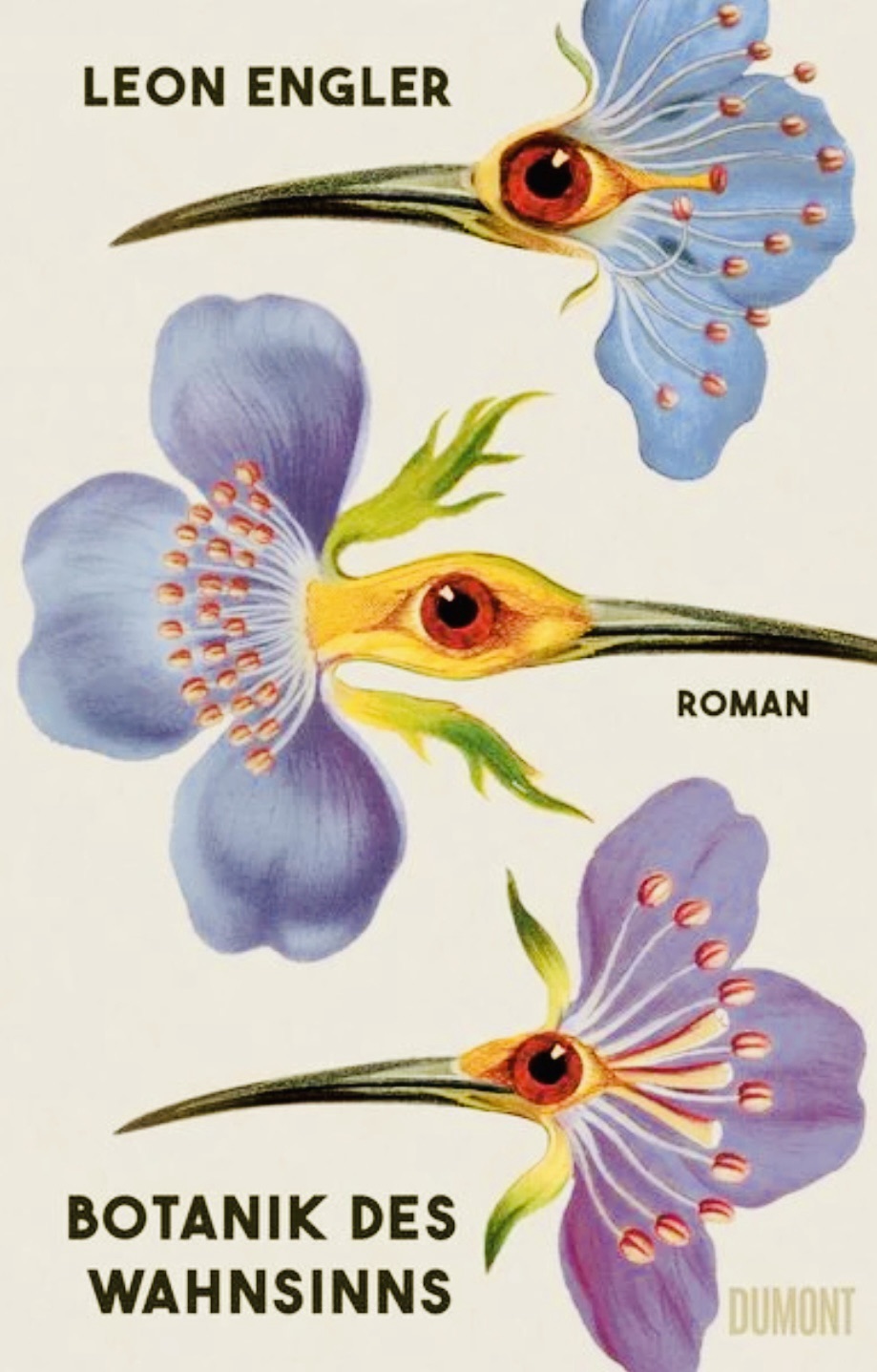

Eine Taxonomie des Wahnsinns, nichts Geringeres erwartet die Leser*innen in Leon Englers autofiktionalem Roman Botanik des Wahnsinns.

Doch Engler liefert weit mehr als eine Bestandsaufnahme psychischer Erkrankungen. Er entwirft ein vielstimmiges Psychogramm seiner Familie über mehrere Generationen hinweg. Eine Chronik, in der das Unheil genealogisch weitergereicht wird.

Der Stammbaum des Erzählers ist befallen von so ziemlich jeder Plage, die die Psychiatrie in ihren Lehrbüchern versammelt: Schizophrenie, Süchte, Suizidversuche, Depression, bipolare Störungen.

Es scheint, als gruben sich die Wurzeln des Wahns von einer Generation in die nächste. Und so liegt die Frage nahe:

Wann wird es das eigene Ich ereilen?

Die Fachsprache kennt dafür ein eigenes Wort: Agateophobie, die Angst, verrückt zu werden.

Engler durchdringt dieses Erbe mit u.a. mit botanischen Metaphern. Wie Kiefern, die an Extremstandorten überleben, oder Raubameisen, die sich süchtig machende Käfer in den Bau holen und daran zugrunde gehen, so wachsen auch seine Familiengeschichten im Grenzbereich von Leben und Untergang.

„Irgendwann ist jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich.“ (S.198).

Neben der privaten Genealogie entfaltet sich ein kulturhistorischer Exkurs.

Ein Zeitstrahl des Umgangs mit dem Wahn, von den Narrenhäuslein und Tollkisten des Mittelalters über Kraepelins Klassifikationen, die direkt nach 1933 und ins Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses führen, bis hin zu Ketten, Zwangsjacken, Lobotomie und Euthanasie.

Zwischen Nutzpflanze und Unkraut wurde unterschieden , wie zwischen lebenswert und lebensunwert.

Engler zeichnet eine düstere Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht, wo psychiatrische Einrichtungen am Rand der Städte vegetieren und es an Ärzten und Pflegern nur nicht an Patienten mangelt.

„Die Psychiatrie ist ein Scheißort“, sagt eine leitende Psychologin, die mit zynischem, wärmendem Humor das Personal dieses Romans ungemein bereichert.

Der Roman selbst verschränkt Sichuan mehreren Zeitebenen, die drei, mitunter vier Generationen treten nebeneinander auf die Bühne.

Und der Erzähler? Auch er landet schließlich in der Psychiatrie.

Engler schreibt in autofiktionalen Anteilen über seine Familie, ihre Verrücktheiten und seine Flucht vor ihnen.

„Ein Mensch ist nicht einfach ein Borderliner, eine Depressive, eine Schizophrene. Er ist ein Mensch, der eine Aufgabe nicht mehr bewältigen kann.… Kein Mensch ist verrückt, sein Verhalten wird von uns nur so genannt.“ (S.74)

In dieser Demaskierung steckt die eigentliche Humanität des Buches.

Botanik des Wahnsinns ist zum Teil Groteske: verzerrt, übersteigert, komisch und befremdlich zugleich. Engler schreibt mit lakonischen Seitenhieben, formt demaskierende Erzählbilder und lässt Sätze fallen, die in Poesiealben gehören.

„Erst sterben die Träume, dann sterben die Träumer.“ (S.94) Und anderswo: die Aufzählung eines erträglichen Zustands der Verzweiflung, die man gemeinhin Glück nennt (S.29).

Dass der Autor Psychologie ebenso wie Theater- und Kulturwissenschaft studiert hat, merkt man der Prosa an. Sie ist zugleich analytisch und szenisch, klug und theatralisch, eine Mischung aus wissenschaftlicher Beobachtung und poetischer Überzeichnung. Wer nicht sprechen kann, muss schreiben, so schreibt Engler dieses verdammt kluge Buch.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…