„Immer fühlen sich ja Gegenwärtigen den Vergangenen überlegen. Seite 170

Dabei sind auch wir nur Vorübergehende.

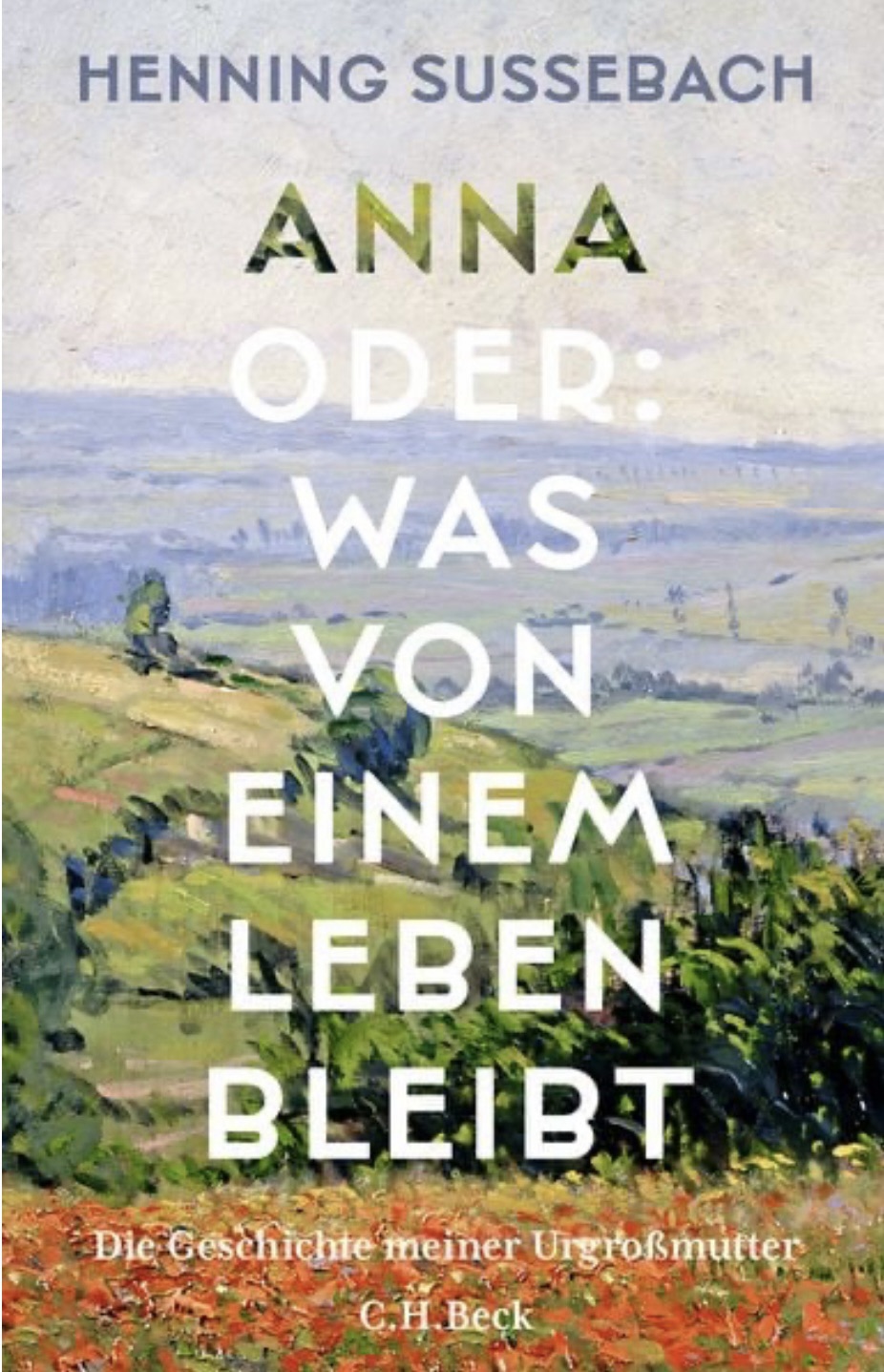

Ein Dorf im Sauerland, das Jahr 1887: Die Kulisse scheint klein, fast beiläufig. Doch in Andreas Sussebachs „Anna oder Was von einem Leben bleibt“ entfaltet sich aus dieser Provinz eine Welt, deren Nachklänge bis in unsere Gegenwart reichen. In der Spurensuche nach seiner Urgroßmutter Anna Kalthoff gelingt dem Autor ein stilles, bewegendes Porträt einer Frau, die sich dem Strom ihrer Zeit weder entziehen noch vollständig anpassen konnte – und gerade dadurch zur Chronistin ihres Jahrhunderts wird.

Es ist ein biografischer Essay mit feuilletonistischem Anstrich – und zugleich ein genealogisches Bekenntnis. „Der Versuch, eine Erinnerung zu retten“, so nennt Sussebach sein Unternehmen. Dabei wird deutlich: Erinnerung ist keine exakte Wissenschaft, sondern ein filigranes Geflecht aus Recherche, Intuition und behutsamer Fiktionalisierung. Der Autor, journalistisch geschult, bleibt eng an den Fakten, wagt aber – mit spürbarer Achtung vor dem Nicht-Wissen – wohldosierte Ausflüge ins Reich des „Vielleicht“. Er spekuliert nicht leichtfertig, sondern dort, wo die Quellen schweigen, die Geschichte aber nach Anschluss verlangt.

Anna, 20 Jahre alt, wird zur Dorfschullehrerin – ein Beruf, der ihr Status sichert, aber auch soziale Vereinsamung bringt. Der Preis dafür ist hoch: Keine Heirat, kein eigenes Leben außerhalb der Disziplin.

Der Satz „Bekomme ich dann einen Buckel?“ (S. 36) wird zur bitter-ironischen Chiffre weiblicher Lebensverzichte in einer patriarchal strukturierten Welt.

Sussebach verwebt Annas Biografie mit dem Zeitgeist: Die Industrialisierung bringt technischen Fortschritt, aber sozialen Rückschritt – besonders für Frauen.

Während Männer als Erwerbspersonen das öffentliche Leben dominieren, werden Frauen ins Private gedrängt.

Der Ton des Buches bleibt ruhig, fast unterkühlt, aber nie distanziert. Keine effektheischende Dramaturgie, kein Pathos – dafür feine Andeutungen, gut gesetzte Zeitmarken, präzise Sprache. Immer wieder blitzt darin auch ein diskreter Humor auf, wenn etwa Zitate wie „Liebe ist eine der wenigen Konstanten der Weltgeschichte. Neid und Geschwätz sind es auch.“ (S. 81) das Lokale ins Universelle weiten.

Das Buch ist mehr als eine Familiengeschichte: Es ist eine zeitgeschichtliche Miniatur, in der große Umwälzungen durch ein einzelnes Leben gefiltert werden. Zwischen Kaiserreich, Frauenbewegung und Dorftratsch entsteht ein Mosaik der Möglichkeiten – und ihrer Begrenzungen. Anna wird zur Lehrerin, Postbeamtin, zur Landwirtin, zur Gastwirtin – und zum leisen Symbol für weibliches Durchhalten. Ob sie gelitten hat oder nicht? Die Quellen bleiben stumm. Sussebach wagt keine therapeutische Rekonstruktion, sondern überlässt diese Frage der Leserin, dem Leser.

Am Ende bleibt ein Puzzle – unvollständig, aber leuchtend. Und die leise Hoffnung, dass Erinnerung mehr ist als das, was erhalten bleibt: Sie ist auch das, was wir nicht vergessen wollen.

Empfehlung: Für Leserinnen und Leser, die genealogisches Interesse, gesellschaftsgeschichtliche Neugier und literarisches Feingefühl vereinen – und glauben, dass in jedem Menschen ein Stück Weltgeschichte wohnt.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…