„Ringsum schweigen die Mauern, der Schornstein raucht, der ganze Hof liegt im Schnee wie ein warmes Tier.“ Seite 7

Ein Kind wird gezeugt in einem Schuppen, während der Krieg leise abzieht – besiegt, beschämt, und mit ihm all jene, die sich auf die falsche Seite der Geschichte geschlagen hatten oder ihr schlichtweg ausgesetzt waren. Und doch: In diesem Moment siegt etwas anderes. Eine Berührung, ein Kuss, vielleicht Liebe. Vielleicht nur Verlangen. Die Konsequenz der kraftvollen wie flüchtigen Szene, sie bleibt – für Jahrzehnte – in dickes Schweigen gehüllt.

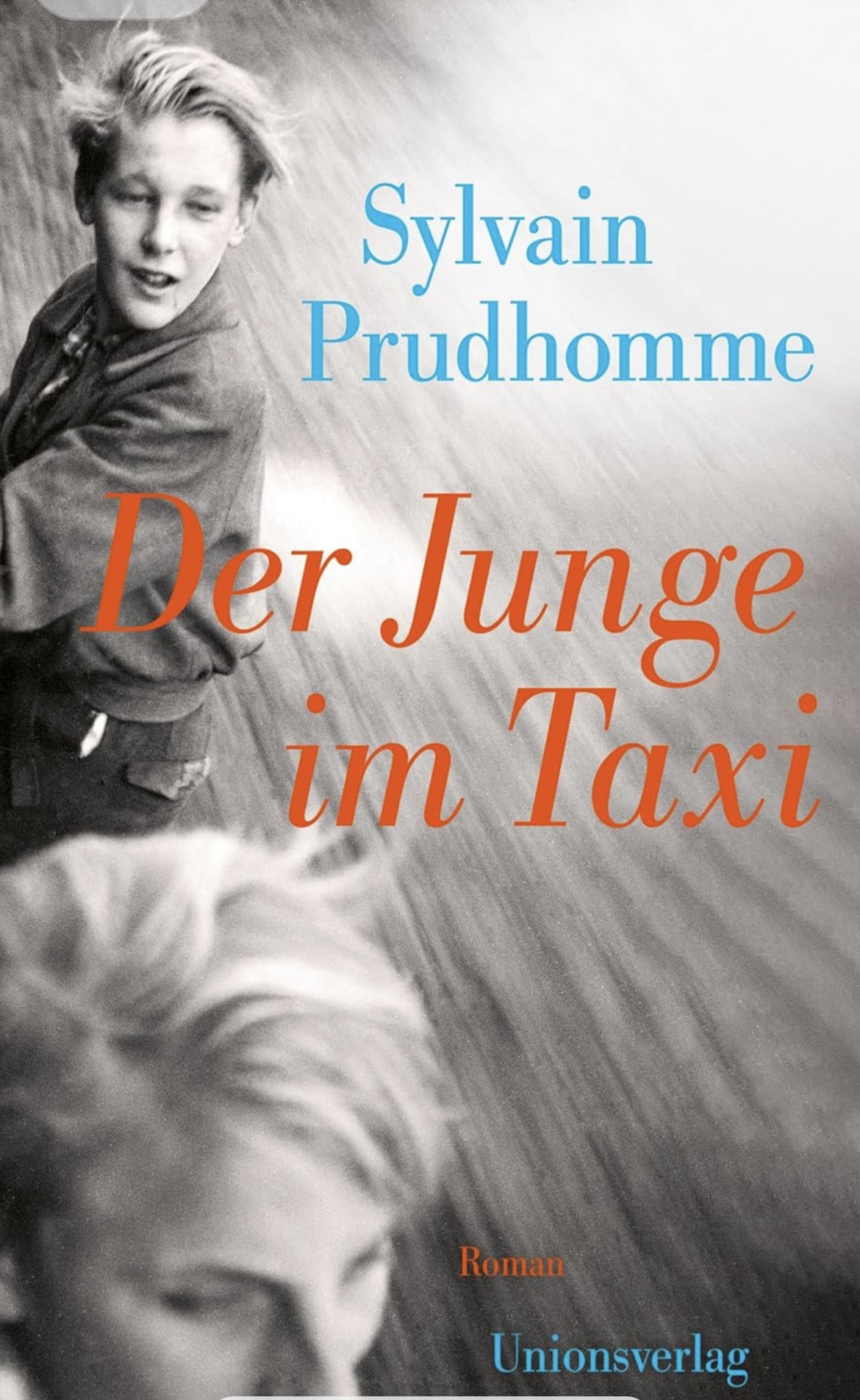

In Der Junge im Taxi öffnet der französische Schriftsteller Sylvain Prudhomme eine Tür zu diesem Schweigen. Nicht mit Paukenschlägen oder Enthüllungssucht, sondern mit dem vorsichtigen Tasten eines Mannes, der nach seiner eigenen Geschichte gräbt – und dabei auf eine andere stößt.

Simon, der Ich-Erzähler, erfährt auf der Trauerfeier seines Großvaters Malcusi von einem Mann, dass dieser noch einen Sohn hat. Ein deutscher Junge, gezeugt in Deutschland. Ein Kind der Besatzung, des Frühlings, des Tabus. Das namenlose Kind: M.

Prudhomme hat ein stilles, aber sprachgewaltiges Buch geschrieben, das sich dem Thema der Herkunft mit fast melancholischer Zärtlichkeit nähert. Die Sprache ist ausschweifend, poetisch, fast träumerisch, und sie zwingt den Leser zur Langsamkeit.

Wer dieses Buch liest, muss bereit sein, sich einzulassen auf ein Tempo, das eher an französische Arthouse-Filme erinnert als an stringente Erzählstrukturen. Schöne Bilder, wenig Handlung.

Doch was fehlt, ist kein Mangel, sondern Methode. Das Leben ist keine lineare Geschichte, sondern eine flüchtige Ansammlung von Momenten, Ahnungen, Auslassungen.

Im Zentrum steht nicht nur die Geschichte von M., der sich Stück für Stück – durch Briefe, Namen, Erinnerungen – vor Simon materialisiert, sondern auch Simons eigene Geschichte.

Zwei Leben in Fragmenten, die sich durch das Begehren nach Zugehörigkeit ähneln. Simon, wie M., möchten einen Platz haben.

Die Sprache ist dabei ein Ereignis für sich: rhythmisch, von schwebender, schwerer Musikalität. Oft beginnen die Sätze mit ich, mal fehlt der Punkt. Was bleibt, ist ein Fluss der Empfindung. Man kann das Buch nicht überfliegen, man muss sich ihm hingeben, wie man sich einem langsamen Tanz hingibt, bei dem man nicht sicher ist, ob es ein Abschied oder ein Neubeginn ist.

Es ist ein zutiefst trauriges Buch. Eins, das von den ersten und letzten Malen spricht. Von dem, was gesagt wurde – und dem, was nicht gesagt werden konnte. Von Müttern, die verurteilt wurden, weil sie liebten. Von Männern, die suchten, was sie nie hatten. Und von Kindern, die sich nach einem Platz sehnten, an dem sie sich sicher fühlen konnten.

Und so liest man schließlich eine der erschütterndsten Zeilen von M.:

„Leb wohl Vater dessen Waise ich bis zum Schluss geblieben bin.“ Seite 173

Nur dieser kurze Satz, der schwerer wiegt als jedes Pathos. Denn was in dieser Geschichte fehlt, ist nicht Tragik – sondern das Recht auf einfache, menschliche Geborgenheit.

Prudhommes Roman ist ein literarisches Zwiegespräch mit der Vergangenheit und der eigenen Gegenwart– und eine stille Hommage an das Unsagbare. Er verlangt Aufmerksamkeit, Geduld und ein offenes Herz. Dafür schenkt er einem Sätze, die bleiben. Und eine Traurigkeit, die sich anfühlt wie eine alte Erinnerung, die man nie selbst erlebt hat, aber dennoch kennt.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…