„Nicht vergegessbar, nicht verzeihbar, aber verdrängbar.“ Seite 60

Wir blicken zurück in eine Epoche voller Widersprüche: die 1960er Jahre – ein Jahrzehnt der gesellschaftlichen Aufbrüche und zugleich der starren Rollenbilder.

Der Roman entwirft ein eindrucksvolles Panorama dieser Doppelmoral: Während sich im öffentlichen Diskurs bereits erste feministische Stimmen regen, bleibt die Frau im privaten Raum fest in der Rolle der Hausfrau verankert – ein Stillleben tradierter Geschlechterverhältnisse.

Der Mann fungiert als patriarchale Zentralfigur, als „Urgewalt“, wie die Darstellung des Willy archaisch zeigt – eine Präsenz, der sich alles zu unterwerfen hat. Widerspruch ist nicht vorgesehen, Reflexion nicht erwünscht.

Im Zentrum des Romans steht die Figur der Else – doppelt gespiegelt in zwei Zeitebenen, die mehr als vier Jahrzehnte trennen: Wir begegnen ihr als junger Mutter in der Enge der 1960er Jahre und später als Großmutter in den 2000ern, offenbar emanzipiert, selbstbestimmt, transformiert. Das zentrale Thema des Romans ist die Darstellung des Emanzipationsprozess der Else durch die Aufnahme einer Tätigkeit, dieses Sich-Herausarbeiten aus der sozialen Schwerkraft überkommener Normen durch die Schaffung der eigenen Identität. So scheint es zumindest, doch schon da schiebt sich Widersprüchliches ein.

So eindrücklich der Roman Elses Entwicklung nachzeichnet, so wirft er zugleich auch Fragen auf, die das emanzipatorische Narrativ schwächen. 1976 wird Else Opfer eines Überfalls – ein einschneidendes Ereignis, das sie zwar nicht lähmt, aber auch nicht zur offenen Rebellion führt. Heimlich besucht sie einen Selbstverteidigungskurs – ein Akt des Widerstands, der im Verborgenen bleibt und damit sinnbildlich für die Grenzen ihrer Emanzipation steht: autonom in der Handlung, aber isoliert im Ausdruck. Das Private bleibt auch hier politisch, aber unausgesprochen.

Ein besonders ambivalenter Moment ist ihre Reaktion auf Willys Besuch im Rotlichtmilieu.

Statt eines emanzipatorischen Trotzimpulses folgt die Rückkehr in die alte Abhängigkeit – ein Rückschritt, der erzählerisch kaum hinterfragt wird. Sie verbleibt unter ökonomischer Kontrolle des Gatten. Diese Widerstandslosigkeit entzieht dem feministischen Unterton des Romans ein wichtiges Fundament.

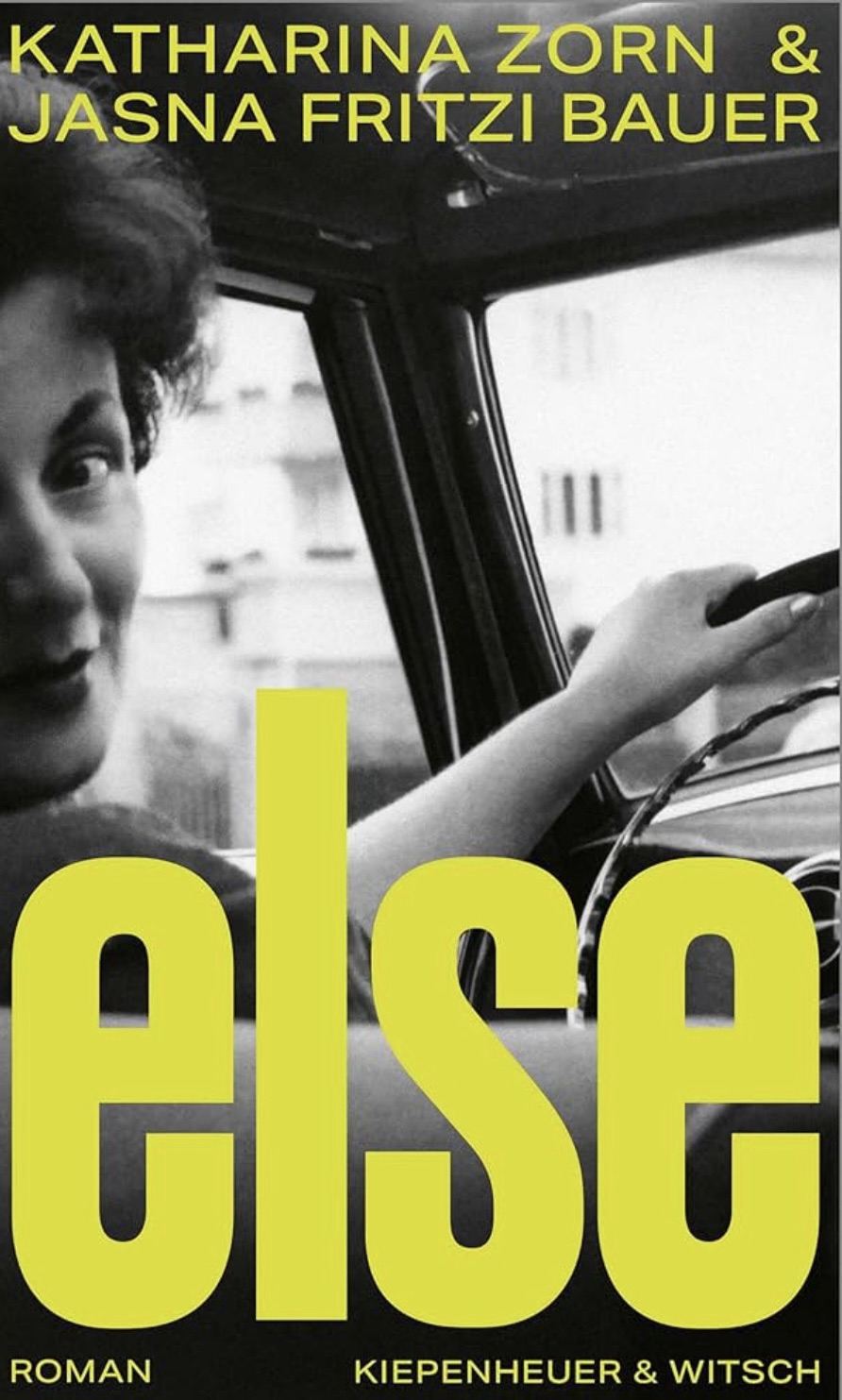

Zudem bleibt ihre heimliche Tätigkeit als Taxifahrerin – über 13 Jahre hinweg, mit zwei kleinen Kindern und einem sozialen Umfeld im Tennisclub – erzählerisch kaum plausibilisiert. Dass ein solches Doppelleben über mehr als ein Jahrzehnt hinweg unbemerkt bleibt, untergräbt die angestrebte Realitätsnähe des Romans.

Auch in der Ehe bleibt Else erstaunlich passiv. Trotz des sichtbaren Zerbrechens ihrer Freundin Marta, das als mahnendes Spiegelbild dienen könnte, zeigt sie keine nennenswerte Konfrontationsbereitschaft.

Ihre Verselbstständigung findet nicht als bewusster Akt der Emanzipation statt, sondern vollzieht sich vielmehr im Schatten des altersbedingten Niedergangs ihres Mannes – eine Emanzipation durch das Nachlassen patriarchaler Kraft, nicht durch deren bewusste Überwindung. Ihre Stärke liegt im Erdulden.

So bleibt ein Nachklang von Ambivalenz: Else ist eine Figur zwischen Anpassung und Aufbruch, aber die narrative Struktur erlaubt ihr selten den offenen Bruch. Vielleicht ist das realistisch – doch es schwächt das emanzipatorische Versprechen, das der Roman selbst zu Beginn andeutet.

Der Stil des Romans verzichtet bewusst auf lyrische Verklärung oder ornamentale Sprachbilder. Stattdessen herrscht eine klare, realitätsnahe Sprache vor. Besonders schön waren die Repliken der Urlaubserinnerungen zwischen Else und Emma, die intim hin und her springen.

Ergänzt wird der Text durch QR-Codes, die wie digitale Zeitfenster wirken: kleine filmische Fragmente, schwarz-weiß wie Wochenschauen, die das Erzählte mit historischem Bildmaterial unterfüttern, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…