„Die Zeit, wenn sie nicht sofort tötet, heilt alle Wunden“ . Seite 100

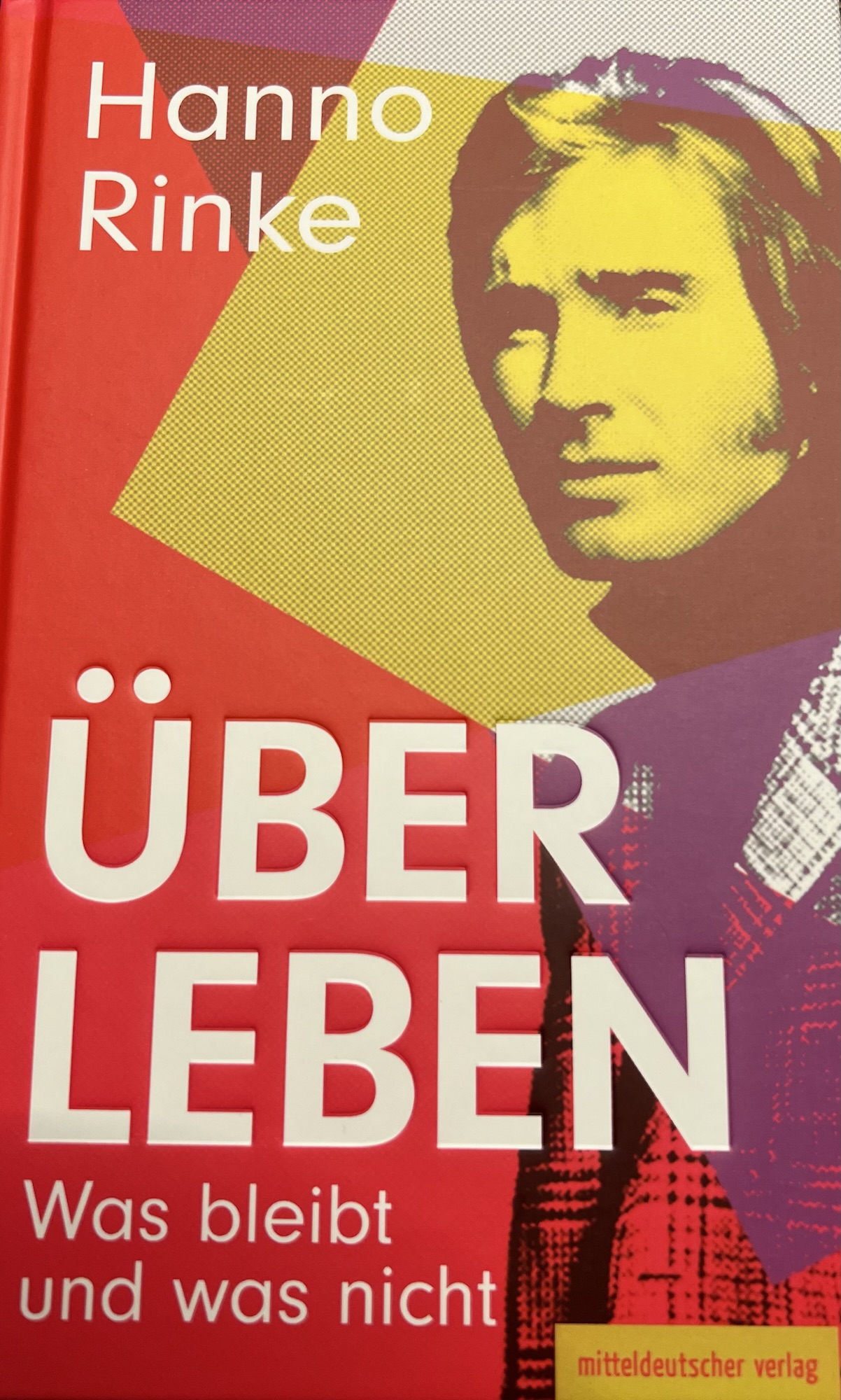

Hanno Rinke erzählt in seinem autobiografischen Roman „Über Leben“ die Geschichte seiner Familie von 1870 bis 2024.

Dabei gliedert er die Kapitel nach den zu betrachtenden Familienmitgliedern, geschichtlichen Ereignissen und Wohnorten. Diese Gliederung hindert den Autor aber nicht daran, die Zeitebenen willkürlich zu wechseln.

Wem diese Unangepasstheit nicht passt, dem antwortet der Autor auf Seite 163. Die eigene Verwirrung ist einfach auszuhalten, denn das Geflecht seiner Beschreibungen sei durchkomponiert. Welch charmant, bevormundende Lösung.

Hanno Rinke berichtet im zeitlichen Kontext viel über seine Vorfahren, seine Wohnorte Berlin und Hamburg und peripher auch von seinen Partnern und Freunden/innen. Kurz über Leute die kamen, gingen oder blieben.

Ich möchte den Fokus aber mehr auf den Schriftsteller selbst legen.

Er kommt eher zögerlich auf die Welt. Nach Meinung seiner Eltern ist er ein häßliches Kind.

„Mein Vater erlebte seine erste Enttäuschung über mich also gleich, als er mich sah.“ Seite 108

Hanno reflektiert über seine Kindheit, dass seine Eltern sich eher gestört von ihm fühlten. Zwar förderten sie ihn und gaben ihm ein gutes Zuhause, doch mit ihm als umtriebigen Kind konnten sie nie viel anfangen.

Auch seine schulischen Leistungen überzeugten nicht, was ihn zu folgender Selbsteinschätzung bewog:

„Idioten und Intellektuelle wurden zu allen Zeiten misshandelt. Mir blieb dieses Los erspart, vielleicht auch deshalb, weil bei mir die Einordnung so schwer ist“. Seite 132

Hanno ist katholisch, und wird besonders durch die Großmutter zum Glauben erzogen. Dem kann er nie viel abgewinnen, da Gott ihn als schwulen Mann geschaffen hatte, aber so nicht akzeptierte.

Seine Jugend verbringt er mit Freunden, sie lieben Musik sind aber eher unpolitisch. Er beschreibt sein Leben als ein kosmopolitisches Spiel zwischen Kino und Küche.

Pali, sein erster Liebhaber, offeriert ihm den Luxus und die Weltoffenheit.

Er saugt diese auf und sucht fürderhin die Nähe zu kultivierten, gut gekleideten, schönen und intelligenten Leuten in herrlicher Umgebung. Bei guten Gesprächen und einem Drink in der Hand fühlt er sich wohl.

Doch trotz der Enttäuschung der Eltern über den Sohn, ist und bleibt ihre Beziehung eng. Sie sind füreinander da und irgendwie glücklich trotz so mancher Zerreißprobe.

„Das Glück liegt im Wunsch nach Veränderung, nicht im Auskosten des bestehenden Zustandes“. Seite 261

Das Fazit des Romans zieht der Autor dann selbst:

„Eigentlich habe ich alles erreicht im Leben. Bis auf das, was ich wollte“. Seite 282

Hanno Rinkes autobiografische Suche nach dem Glück zeichnet sich durch eine anekdotenhafte, launige Erzählweise aus. Mit einem leicht amüsierten Unterton, der manchmal ins Ironische abgleitet, weiß er trefflich zu unterhalten.

Rinke beobachtet schonungslos seine Umwelt und beschreibt sie analytisch genau. Sprachlich geschliffen und pointiert geht er auch dahin, wo es wehtut. Dem Lesenden wird er durch dieses geschriebene Augenzwinkern sympathisch.

Zumeist wird aus der Sicht des Autors berichtet, allerdings wechselt auch schon mal der Erzähler. Dieses Stilmittel sorgt gekonnt dafür, dass die Figuren von Mutter und Vater glaubwürdiger wahrgenommen werden.

Wilde und schnelle Wechsel der Zeitebenen sind eine Herausforderung an die Konzentrationsfähigkeit der Lesenden. Besonders die detaillierten Beschreibungen der Hamburger Straßen erschweren das: „Am Ball bleiben“, zeigen aber auch, dass Nichts so beständig ist, wie die Veränderung und diese immer wieder Anpassung erfordert.

Die Kapitel sind übersichtlich gegliedert und kurz. Alle sind am Beginn immer mit grobkörnigen schwarz/weiß Foto versehen. Das erleichtert die visuelle Annäherung an Mensch und Ort.

Nach dieser Autobiografie, welche auch für Liebhaber deutscher Geschichte sehr interessant finde, bestand der Drang, mehr über den Autor Hanno Rinke zu erfahren, denn mir war er zuvor völlig unbekannt. Mea culpa.

So fand ich auf Rinkes Website einen Auszug aus seiner ersten Sonntagspredigt 2025

„Mein Vater hätte sich sehr darüber gewundert, dass Männer Männer heiraten können. Aber mein Urgroßvater hätte sich auch darüber gewundert, dass Frauen wählen dürfen; und dass das Leben auf der Erde eine längere Entwicklungsgeschichte als sieben Tage hinter sich hat, war den Gläubigen als Erkenntnis ebenfalls lange Zeit nicht zuzumuten. Wahren Glauben kann nichts erschüttern, aber bei Zweiflern hat die Wahrheit noch gewisse Chancen“.

„Also, nun reicht es mir doch für heute. Aber Sie bleiben mir hoffentlich trotzdem gewogen. Ich verspreche auch, wieder netter zu werden“!

Ganz ehrlich, diese satirische Sicht der Dinge macht mir Rinke noch sympathischer und ich empfehle gern sein Buch.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…