„… allemal bringt das Eingeständnis eines Unglücks nur noch mehr Unglück in sich, …“ S. 152

Kaśka Bryla,s ich-Erzählerin ist schwer an Corona erkrankt.

Seit acht Jahren lebt sie in einem Leipziger Wohnwagenpark mit 35 Menschen, darunter Henrike und Gerhild, um dem Erbe des ehemaligen Realsozialismus nahe zu sein.

Die Atemnot hält sie an den Liegestuhl vor ihrem Wagen gefesselt, die Mitbewohner*innen isolieren sie aus Angst, ein eigenes Dixiklo markiert die Quarantäne. „Die Morgenstunden gehören der Traurigkeit…“ S. 48

Von der energiegeladenen Hausbesetzerin, der revolutionären Demonstrantin und Magisterin der Volkswirtschaft ist nicht viel geblieben. Die Krankheit lähmt zwingt sie in die Sozialhilfe, im Schreiben über die Erinnerungen des Vaters – sucht sie einen Daseinsgrund.

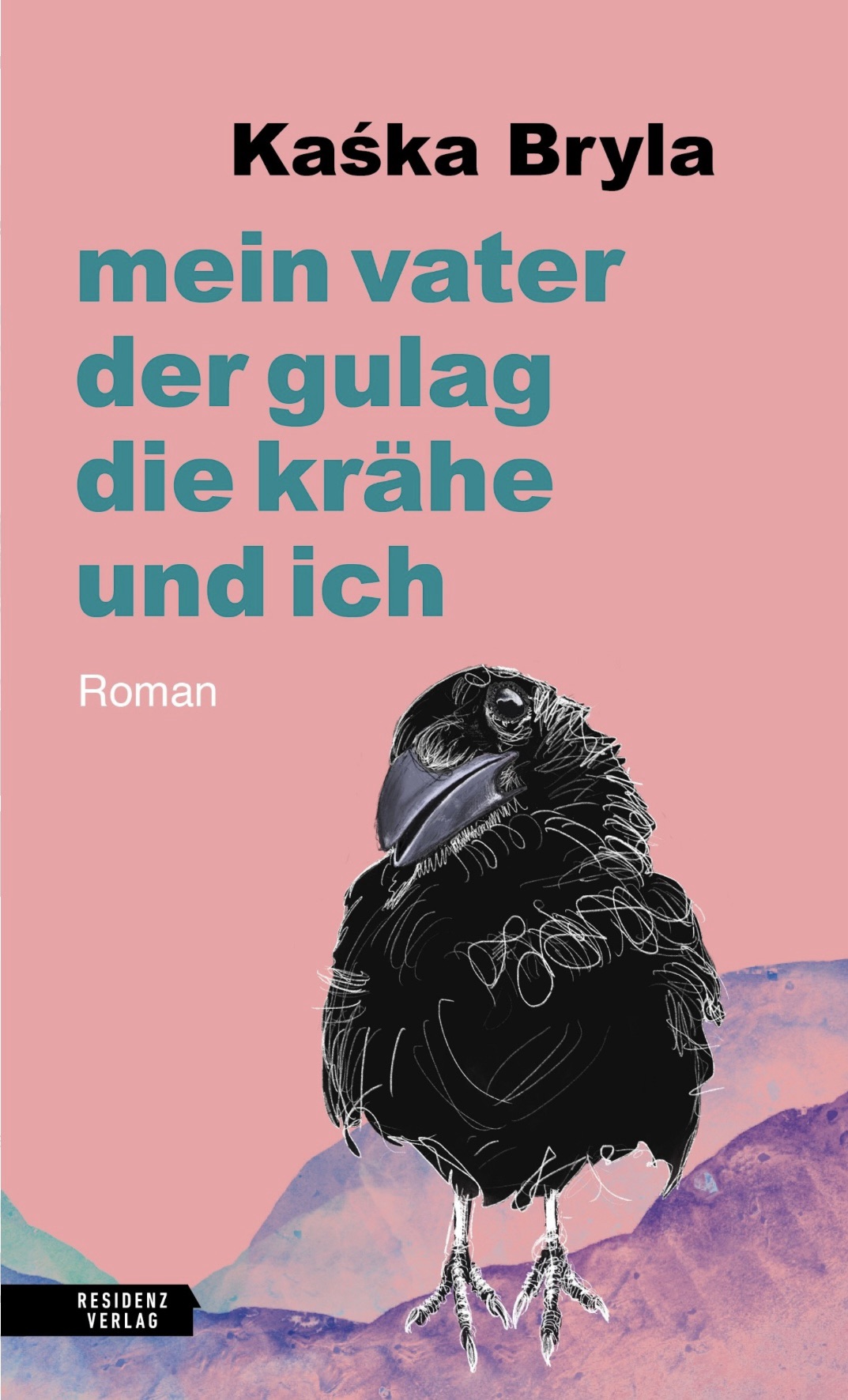

Ein Krähenküken, vor Gerhilds Wagen gestrandet, wird ihr unerwarteter Gefährte. Sie nennt es Karl, obwohl sein Geschlecht ungewiss ist. Noch bevor Karl fliegen lernt, bricht er sich den Flügel. Sie füttert ihn, er ist für längere Zeit ihre einzige körperliche Berührung mit einem Lebewesen.

Die Krähe- oft ein Sinnbild für Weisheit, Transformation, Einzelgängertum und das Dazwischen von Leben und Tod ist prägnant gewählt und füllt ihre Symbolik zur Gänze aus.

Parallel hört die Erzählerin Tonbandaufnahmen ihres Vaters an, aufgenommen zwei Jahre vor dessen Tod. Er war als Jugendlicher in der Armia Krajowa, kämpfte für ein freies Polen, wurde verraten, in einen sowjetischen Gulag deportiert. In den Lagern herrschten Kälte, Hunger, Krankheit – und, wie er betont, keine Solidarität. Der Patriotismus wich der nackten Überlebenslogik.

Besondere Eindringlichkeit gewinnen die Abschnitte, die sich der sechs Millionenfachen Vernichtung der Juden widmen. Bryla erinnert an die Zeug*innenschaft der Polen am Morden der Jud*innen in Treblinka und Auschwitz. Sie wurden als Fleisch für die Gaskammern dorthin gebracht, erklärt ihr Vater.

Selbst Jan Karskis vergebliche Schilderung dieser Untaten vor Roosevelt – stießen auf Unglauben, da hier ein Präzedenzfall der Menschheitsgeschichte geschaffen wurde, der mit nichts vergleichbar war. Und wenn es dafür kein Maß gibt, können selbst Augenzeugen das Unfassbare kaum glaubhaft machen.

Im Heute ringt die Erzählerin nicht nur mit Krankheit und Isolation, sondern auch mit einer Welt, in der Homophobie Alltag ist. Seit sie mit 16 wusste, dass sie Frauen liebt, lebt sie im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und Bedrohung – bespuckt, geschlagen, Queere nicht nur in Polen rechtlich entrechtet, erklärt sie: „Erst der Umgang mit Minderheiten sagt etwas über eine Demokratie aus“, „weil ich selbst immer zu einer Minderheit gehören werde…ich bin Lesbe… S. 85

Brylas Prosa ist digressiv, verschachtelt, thematisch anspruchsvoll. Historisches und Gegenwärtiges verschränken und ergänzen sich.

Kursiv gesetzte Passagen trennen die Stimme des Vaters von der der Tochter. Die Nebenfiguren der Wagenburg bleiben vage – das Zentrum bildet die Konfrontation mit Krankheit, Erinnerung, Ausgrenzung und der bitteren Frage: Wofür der ganze Widerstand, wenn Unterdrückung fortbesteht? Wenn es Solidarität noch nicht einmal unter Unterdrückten gibt!

Am Ende bleibt eine Sehnsucht: nach einem sicheren, queeren Ort. Bis dahin ist jeder Tag, wie sie schreibt, ein weiteres Stück Seil über einen Abgrund, dass zu begehen ist.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…