„Man kann süchtig werden. Nach schlechten Gefühlen, wissen Sie? Süchtig nach Schuld, süchtig nach – Problemen. Süchtig nach Arbeit.“ Seit 200

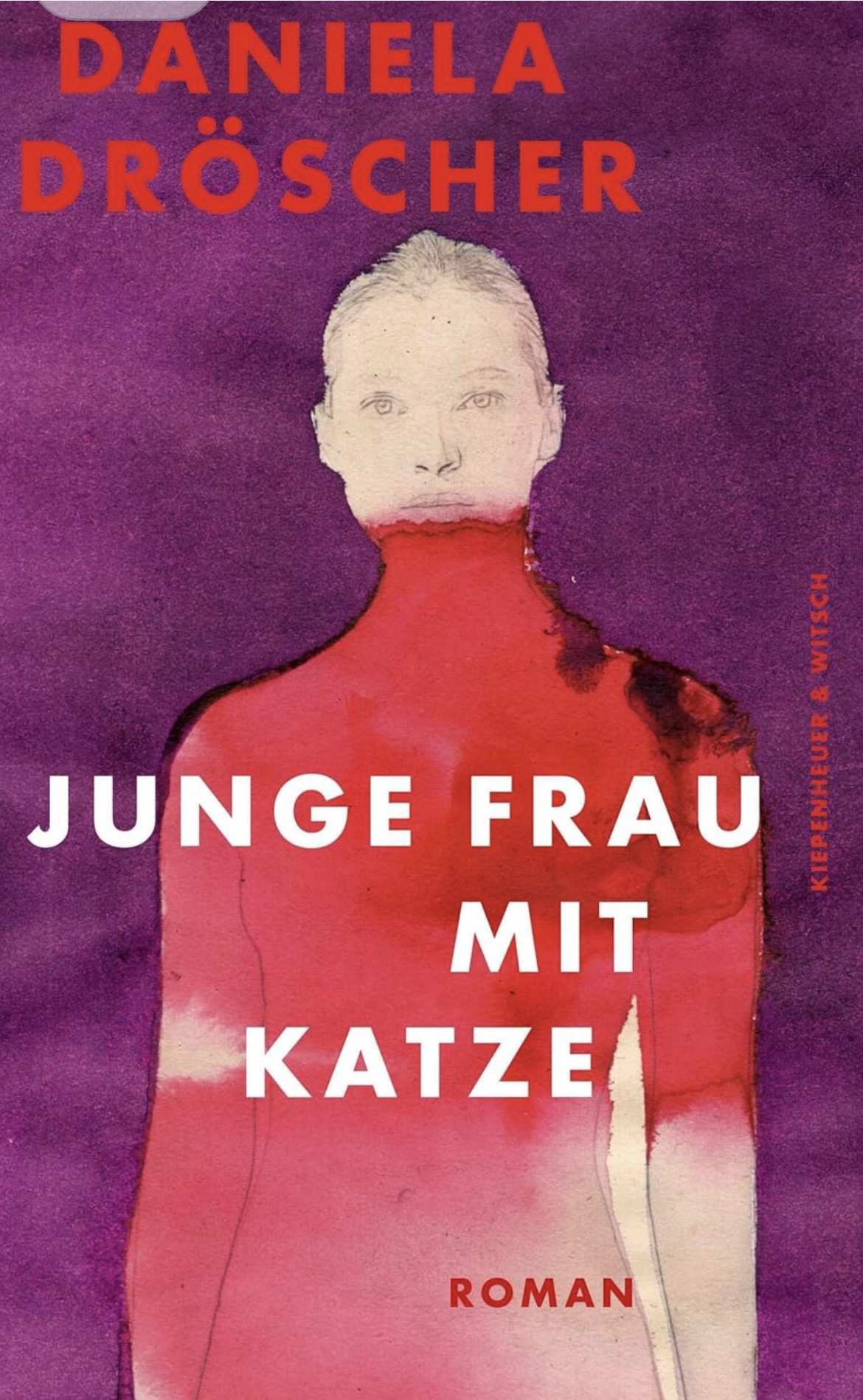

Man könnte meinen, Daniela Dröscher knüpfe mit Junge Frau mit Katze an eine japanische Tradition an, das mai bukku, das „Lebensbuch“, in dem Erfahrungen nicht für andere, sondern für das eigene Selbst in Zusammenhang gebracht werden. So liest sich dieser Roman wie ein intimes Protokoll, das Krankheit und Erinnerung in einer strengen, beinahe ritualisierten Ordnung verknüpft.

Schon ihr Vorgängerbuch „Lügen über meine Mutter“ kreiste um Körperlichkeit.

Die Mutter, die Dicke, Hässliche, die vor dem Vater beschützt werden musste und an die das Kind die Scham knüpfte. Hier setzt Dröscher erneut autofiktional an. Ihre Erzählerin Ela ist erwachsen und lebt im Modus der Wiederholung. Seit einer Tumoroperation vor zehn Jahren ist sie ein „Angstwesen“, das den eigenen Körper als Resonanzraum für Schuld und Scham erfährt.

Der Körper wird zum Nährboden, auf dem jedes erdenkliche Syndrom gedeiht. Ela fädelt Krankheit an Krankheit, als wäre das Leiden nicht Zufall, sondern ein vertrauter Rhythmus, aufgereiht wie eine Perlenkette. Sie suhlt sich in der Opferrolle, nimmt das Damoklesschwert eines wiederkehrenden Tumors als selbstverständlich hin, legt sich in die Krankheiten wie in ein gemachtes Bett.

Die Versehrte, die Unzulängliche. Ihre Erfolge in der Wissenschaft schreibt sie nicht sich selbst, sondern Glück oder Zufall zu. Jede Diagnose verstärkt diesen Hochstapler-Komplex noch, der in der Behauptung gipfelt, Japanisch sprechen zu können.

Minderwertigkeit überdeckt sie durch überhöhte Leistungsansprüche und falsche Zuschreibungen. Das narzisstische Motiv, den eigenen Mangel zu kompensieren, ist für den Hochstapler zentral und führt nicht selten in den Burnout.

Hinzu tritt ein zweites Handlungsmotiv: der Ajase-Komplex. Die Tochter bleibt abhängig von einer großzügig verzeihenden Mutter, in deren Schatten sie zugleich Rebellion und Schuld erlebt. Ihre Krankheiten erscheinen nicht zufällig, sondern wie eine stille Kommunikation, eine Symbiose zwischen Mutter und Tochter.

Der Körper wird Projektionsfläche alter Muster, von Scham, Selbstvorwürfen und unbewusster Loyalität. Indem Ela krank wird, spiegelt sie die Schwäche der Mutter und bleibt in deren Machtbereich gebunden, aus dem die Therapeutin sie lösen will.

Schon ihre Vorfahrinnen wussten: Schönheit ist gefährlich. Die Mutter versteckte sie hinter Masse, die Großmutter hinter Verwahrlosung. Beides Schutzschilde gegen Begehren und Gewalt.

Krankheit und Körperform erscheinen so als kulturelle Überlebensstrategien, die sich in der Tochter fortschreiben.

Der Roman entwickelt dabei einen doppelten Ton: beklemmend in der Detailversessenheit körperlicher Leiden, überraschend leicht in Wortschöpfungen wie „Blumenbusen“ oder „blumenglücklich“, die Gefühle in poetische Metaphern verwandeln. Zwischen Selbstmitleid und Selbstkasteiung blitzt Humor auf, der das Krankheitsprotokoll zu Literatur erhebt.

Nicht zu übersehen ist die gesellschaftliche Dimension, und dafür ist der Autorin zu danken. Bis heute sind sogenannte Frauenkrankheiten wie Fibromyalgie, Hashimoto oder Endometriose medizinisch kaum erforscht. Weibliches Leiden wird als psychosomatisch gar hysterisch abgetan. Elas Geschichte ist daher nicht nur ein privates Drama, sondern eine politische Chiffre. Sie verweist auf ein Gesundheitssystem, das weibliche Körper abwertet und weibliches Leiden systematisch übersieht.

Am Ende bleibt der Eindruck einer paradoxen autofiktionalen Erkenntnis. Krankheit ist nicht nur Makel, sondern Material, ein Brunnen, aus dem Geschichten geschöpft werden. Heilung beginnt nicht, wenn die Symptome verschwinden, sondern wenn Krankheit Sprache wird.

Und doch! Als Leserin mit eigener Krankheitserfahrung empfinde ich dieses bedingungslose Versinken ins Leid als fremd und schwer zugänglich. Ich selbst bin die Verneinende, die Risikofreudige, die Ärztinnen und Ärzte meidet. Gerade deshalb ärgert mich Elas Egomanie, ihre permanente Selbstumkreisung. In den Bann gezogen hat mich dieser Text weniger als das Vorgängerbuch.

Nur einen Satz unterschreibe ich vorbehaltlos, er trägt meine Quintessenz: „Eine Erkrankung kann zur Erweckung führen, aber man selbst muss den Zusammenhang herstellen. Tut es ein anderer, fährt man die Krallen aus.“

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…