„Manche Worte brauchten ein ganzes Leben um anzukommen.“ S. 16

Lina Schwenks Debüt Blinde Geister ist ein Roman über die Unsichtbarkeit familiärer Verletzungen und die leise, doch unausweichliche Macht des Erbes von Kriegstraumata. Schon die Eröffnungsszene – zwei alte Menschen, hilflos im Bad, Rücken aneinander gelehnt, dem Tod ausgeliefert – hat etwas Filmisches, ja Ikonisches. Die Anklänge an das Titanic-Motiv, an das Bild zweier Liebender, die sich inmitten der Katastrophe Halt geben, markieren den Grundton des Romans: Schönheit und Zerstörung, Nähe und Untergang liegen immer dicht beieinander.

Im Zentrum steht Olivia, die Jüngere von zwei Schwestern. Während Martha sich emanzipiert, zerstört das Klima der Angst und der Mangel an Zuwendung Olivia. Ihre Sensibilität wird zur Überforderung für die Mutter Rita, die in ihrer Fürsorge vollständig vom Ehemann Karl absorbiert ist. Schon die Namensgebung „Karl“ und „Rita“ statt „Mama“ und „Papa“, verweigert Wärme, hält Distanz und macht das Defizit in der familiären Beziehungssprache deutlich. Olivia reagiert darauf mit Selbstverletzungen und Provokationen, die nichts anderes sind als verzweifelte Versuche, Aufmerksamkeit zu erzwingen.

Ihre Sehnsucht nach Nähe treibt sie paradoxerweise in die Arme des Vaters, der selbst ein Kind seiner Ängste ist. Karl ist ein Mann, der nicht vom Krieg sprechen kann, der sein Überleben an das Zählen von Vorräten knüpft und Trost nur in Kellerräumen oder unter Sternenhimmeln findet. Für Olivia sind diese Schutzräume ebenso ambivalent: Sie bieten Sicherheit, aber sie prägen auch eine seelische Topographie der Enge, die sie im Erwachsenenalter in eine Psychose stürzen wird. Erst durch eine psychiatrische Behandlung gelingt es ihr, aus dem finsteren Loch aufzutauchen.

Ihre spätere Berufswahl zur Krankenschwester erscheint dabei wie eine subtile Umkehrung der eigenen Kindheitsnot. In der Arbeit mit Patientinnen und Patienten erfährt sie jene körperliche Nähe und Abhängigkeit, die sie früher ersehnte. Berührung wird hier nicht verweigert, sondern notwendig – und für Olivia zugleich Heilung und Last.

Schwenk macht sichtbar, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden, selbst wenn das Grauen unausgesprochen bleibt. Erst als Olivia eine eigene Familie gründet, erkennt sie, dass ihr Bedürfnis nach einem „Panikraum“ nicht nur individuell, sondern genealogisch geprägt ist. „Manche Worte brauchten ein ganzes Leben um anzukommen“ (S. 16)

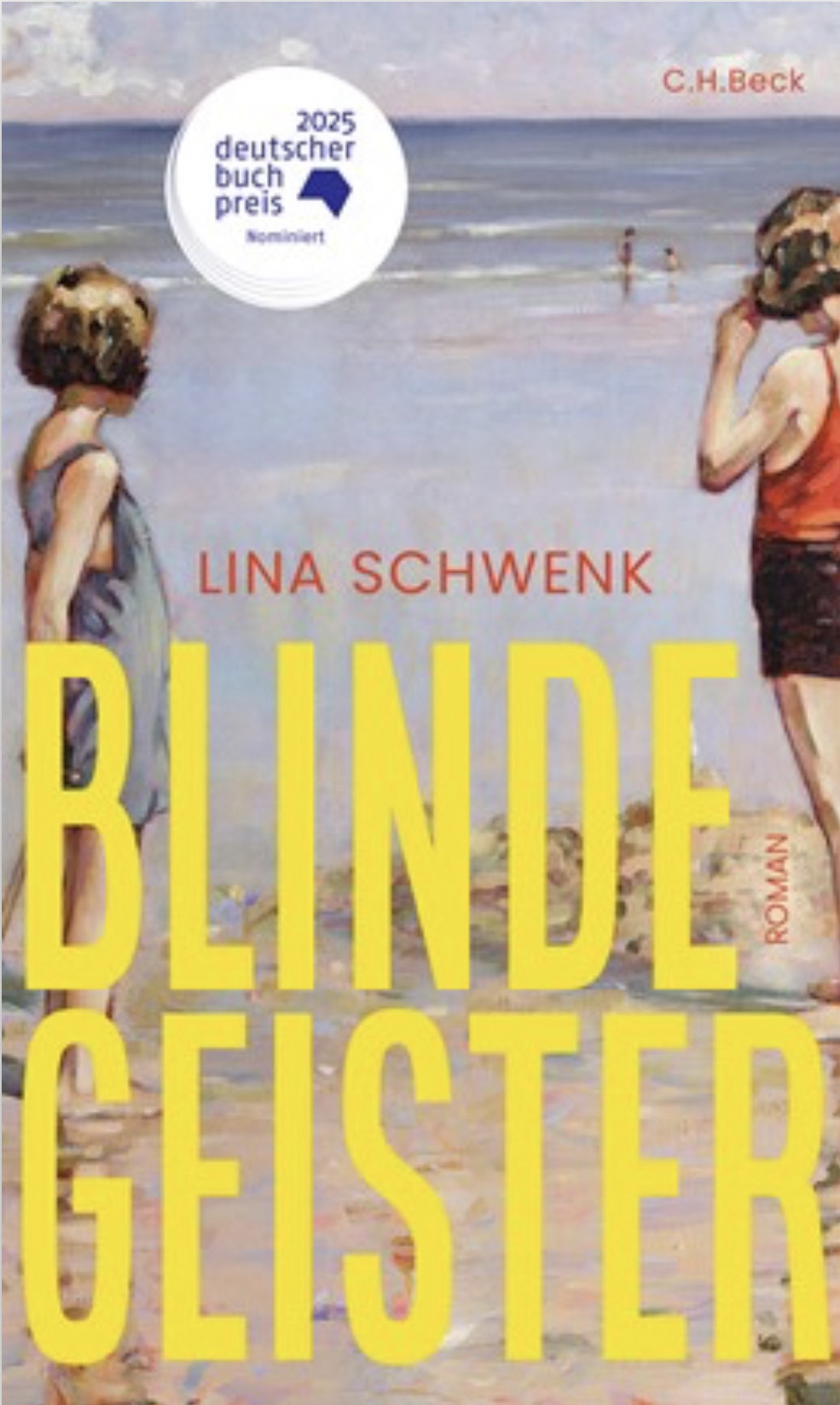

Auch das Cover verweist auf diese Dialektik von Nähe und Distanz: Zwei Mädchen am Meer, scheinbar unbeschwert, doch voneinander abgerückt, mit Blick auf eine andere, engere Mutter-Kind-Beziehung. Erst mit der Lektüre wird klar, wie sehr dieser Abstand den Kern des Buches markiert. Der Titel Blinde Geister wiederum benennt die verborgenen Räume der Sicherheit, die Olivia sich schafft. Kleine Safespaces, die zugleich Orte der Isolation sind.

Schwenk gelingt es, den Bogen von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart zu spannen, und damit das Weiterwirken kollektiver wie individueller Traumata erfahrbar zu machen. „Wenn Familie zerbricht, macht es kein Geräusch. Es ist, als würden Wolken sich trennen“ (S. 157)

Schwenk gestaltet die Familiengeschichte als lineare Verdichtung, die zwar einer klaren Chronologie folgt, zugleich aber narrative Auslassungen und Unschärfen kultiviert. Diese Spannung zwischen dem Erzählen und dem Verschweigen zwingt die Lesenden, das Fehlende selbst zu rekonstruieren. Gerade darin zeigt sich, wie Blinde Geister das Wesen des Traumas formal spiegelt.

Das Trauma entzieht sich der direkten Narration, es erscheint oft nur in Umwegen, in Fragmenten oder im Schweigen. Schwenks Text macht diese Leerstelle produktiv, indem er die Lesenden zu aktiven Mitdeutenden macht.

Auch im Kontext der Erinnerungskultur lässt sich der Roman verorten.

A. Assmann („Erinnerungsräume“) beschreibt, wie Nachkriegsgenerationen die ungesagten Erfahrungen der Eltern und Großeltern übernehmen, ohne über die Sprache zu verfügen, sie einzuordnen. Genau dieses Dilemma verkörpert die Protagonisten Olivia, deren „blinde Geister“ nicht nur individuelle Angstzustände sind, sondern literarisch verdichtete Chiffren für ein über Generationen weitergegebenes Schweigen.

So bewegt sich Schwenks Debüt im Spannungsfeld zwischen Familienroman und Erinnerungsliteratur – und macht sichtbar, dass das Unausgesprochene nicht nur erzählbar, sondern gerade in seiner Fragmentierung literarisch fruchtbar ist.

„Blinde Geister“ wurde für den Deutschen Buchpreis 2025 nominiert. Der Jury des Deutschen Buchpreises ist es zu verdanken, dass hier nicht nur etablierte Autoren*innen eine Bühne erhalten, sondern auch die Unbeschriebenen! Die, wie Lina Schwenk das Unbeschreibliche, beschreiben, die Literaturszene beleben und mit ihren Debüt bereichern.

[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…